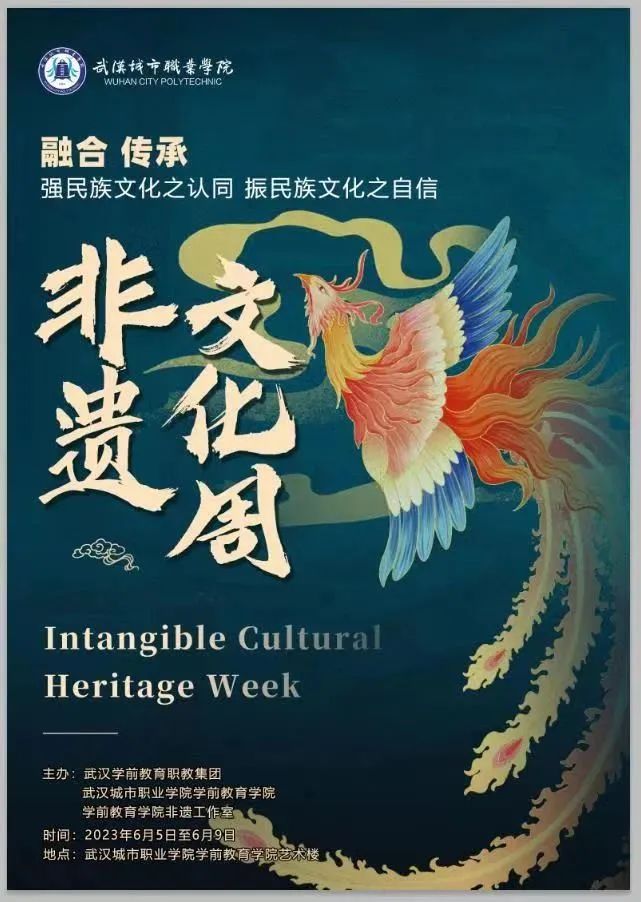

非遗是中华优秀传统文化的重要组成部分,青年学生作为社会文化传承的主力军,在非物质文化遗产的保护、传承、创新方面有着自身特有的群体优势。为了更好地引导大学生领略先人的审美智慧、匠人精神,伟徳官网打造立体的“沉浸式”的非遗文化周系列活动,借助非遗蕴含的深厚文化内涵,以文育人、以文化人,厚植家国情怀,增强民族文化自信自强。

融合&传承

利川“肉连响”

6月6日上午8点半,“啪,啪啪,啪!”节奏感十足的拍击声已响彻了整个艺术楼,这是国家级非遗项目利川肉连响传承人刘守红老师为学院师生带来的“以舞育人,以舞传承”课程思政专业实践教学大师课。

在刘守红老师热情而富有韵律感的动作带领下,同学们很快的沉浸在了“肉连响”所带来的乐趣里——脚下步伐与手臂拍打的声音仿佛是与历史文化产生共鸣,在这一刻,文化的传承不只是一句短短的话语,更是一种责任,一种铭刻在中华儿女血脉中的坚持......简朴粗犷的旋律、高亢动人的歌声、干脆利落的肢体动作,这一切浑然天成,老师和学生都嗨翻了!

下午《守住一项非遗 红遍一方文化》的讲座中,刘守红老师告诉同学们,记住自己是哪里人,自己的家乡有什么特色,说一说家乡的话,唱一唱家乡的歌,无论走到哪里都要传播家乡的美。

作为非物质文化遗产传承人,刘守红老师对民族传统文化的热爱、不遗余力的传播和笃定的坚守精神,感动着在场每位师生。

融合&传承

恩施民歌

来自硒都恩施的李敏老师则给同学们带来另一番视听盛宴。李敏老师不仅是“恩施名师”,编写有《恩施名歌选》一书,更是以其甜美的声音被冠以“小百灵鸟”的美称。

李敏老师在题为《恩施民歌赏析》--“以歌育人,以歌传承”课程思政专业实践教学大师课中,为同学们讲解了恩施的不同风俗,民歌的不同种类,让我们了解了民歌深厚的文化底蕴和经久不衰的旺盛生命力。李敏老师现场示范并教唱民歌《不怕山路长》《石榴花开叶叶翠》《筛子关门眼睛多》,清丽的唱腔、浓郁的富有地方色彩歌词,使在场师生们深切感受到恩施民歌独特的艺术魅力。音韵醉人,乐亦育人,青年学子的积极参与,对“非遗”文化的传承和发展有了更深的责任感和使命感。

宣传部明怡庭同学听完讲座后不由发出感慨:恩施地区的民歌拥有自己的风格,也融合了外来地区和汉族音乐,既保留了本地区的音乐文化,也创新了现代新的音乐风格。民歌对恩施人民来说,不仅仅是歌曲,也是生活的一部分。

卓萍院长也对同学们深情寄语:中华传统文化是我们的根,我们组织这样的活动就是给大家立根铸魂,希望同学们守住我们的文化之根,守住我们的民族之魂,在未来走上工作岗位时“以美育人 以艺传承”,将优秀传统文化的种子未来播撒到小朋友的心里,让我们的优秀传统文化继续传承下去。

融合&传承

朝阳生凤

学院张晓涵老师为参与活动的师生们带来郧阳非遗凤凰灯舞采风与创作分享。郧阳凤凰灯由手工制作而成,源于“楚人崇凤”的图腾文化。在表演中,凤凰灯随着匠人而舞,按照“凤鸣—游园—寻花—戏牡—擦骚—鹐翅—理羽—打盹—朝阳—扑翅”依次进行,动作古朴典雅、柔婉流畅。随着音乐舞动中的凤凰灯,仿佛本就是世间应有的生灵,一撇一动都是那么的活灵活现,富有灵气。

张晓涵老师展示了学院舞蹈团舞蹈作品——“朝阳生凤”。舞蹈展现了凤凰优雅从容的艺术形象,“朝阳”不仅体现了凤凰爱太阳的特点,也是舞蹈表演的重要内容,寓意着一代一代传承的民间艺人们崇德尚美的不懈追求,更激励吾辈大学生以传承文化、引领征程为己任。

最后,张沛书记发表了总结和展望:非遗文化周给大家创设了一个平台,不仅提升了同学们的审美和文化素养,也让优秀的传统文化注入了青年活力,让非遗在传承与创新中与时俱进 。同学们要自觉肩负起时代重任,用自己的实际行动做传统文化的传播者、传承者。

融合&传承

非物质文化是中华优秀传统文化的重要组成部分,是各族人民宝贵的精神财富,体现着中华文明5000多年的延绵传承。伟徳官网积极引进非遗“大师课”,拓宽非遗交流展示及人才培养渠道,将“非遗”传承融入到课程建设、学术研究、文化育人的各个环节,让非遗的保护、发展、传承与教学育人、教学树人协同发展,形成非遗保护中传承人与学科建设的良性互动,对塑造学生品格、提升审美和人文素养,增强学生文化自信有重要的价值和意义。

-END-

撰稿|徐丹丹 程星玥 明怡庭

拍摄|徐丹丹 程星玥

审核|康玲 李欣蓉 叶晓芳